Pur con una breve storia imprenditoriale alle spalle, Waldo Trommler Paints – piccolo produttore finlandese di colori e vernici – decide di tentare la via degli States e punta sul packaging come biglietto di ingresso, con il fermo proposito di distinguersi da tutti. Leggi tutto “Molto colore per colori e vernici”

Non di solo pane vive l’uomo

Sarà una provocazione o è solo un divertissement? Quale sottile filo logico lega un barattolo di caffè al marchio Cartier o un sacchetto di farina a Prada?

La mostra Wheat is Wheat is Wheat, attualmente al Museum of Craft and Design di San Francisco, cerca di indagare il ruolo del designer e quello del consumatore nell’epoca della compulsione “firmata” di massa.

Non si può dire che non suscitino curiosità le belle immagini dei packaging di cibi prosaici come salame, yogurt, caffè, latte, uova etc., abbigliati (è il caso di dirlo) con i marchi più amati dai modaioli di ogni dove – Prada, Gucci, Nike, Apple, Tiffany, LV – solo per citarne alcuni.

Sono imballaggi di lusso, riconoscibili per grafica, colori, dettagli, ricostruiti ad hoc dall’artista e designer israeliano Peddy Mergui su prodotti convenzionali di largo consumo, e proprio per questo con il potere (il potere della marca!) di far sembrare più buono un salame, più raffinata la farina, più profumato il caffè.

Sono imballaggi di lusso, riconoscibili per grafica, colori, dettagli, ricostruiti ad hoc dall’artista e designer israeliano Peddy Mergui su prodotti convenzionali di largo consumo, e proprio per questo con il potere (il potere della marca!) di far sembrare più buono un salame, più raffinata la farina, più profumato il caffè.

Ma, oltre alla curiosità, cosa resta?

Come suggerisce lo stesso artista nel suo sito, Wheat is Wheat is Wheat lascerà con più domande che risposte.

Poste Italiane si rifà il pacco

A testimoniare che il contenitore è sempre più importante ci ha pensato anche Poste Italiane che ha di recente realizzato un’edizione limitata di 100.000 esemplari di un pacco “da collezione” molto speciale. Un Pacco d’Artista, che racconta, con lo stile di Giuseppe Stampone, un viaggio in Italia, attraverso i più significativi monumenti, personaggi, miti e simboli del Bel Paese.

Pacco d’Artista è un progetto a cura di SPIRITO DUE nato da un’idea di Valentina Ciarallo e Maria Chiara Russo con l’obiettivo di trasformare lo storico pacco giallo di Poste Italiane in opera d’arte e di avvicinare i giovani e il grande pubblico all’arte contemporanea.

Un progetto di public art, dunque, dove il pubblico, chiamato a votare il suo pacco preferito, è diventato protagonista insieme agli artisti.

Dopo una preselezione tra i 12 artisti contemporanei invitati a partecipare al progetto (Andrea Aquilanti, Arthur Duff, Flavio Favelli, Giuseppe Pietroniro, Giuseppe Stampone, goldiechiari, Hitnes, Marco Raparelli, Mauro Di Silvestre, Miltos Manetas, Silvia Camporesi e Vedovamazzei), a ottobre scorso i sei pacchi d’autore finalisti sono tati votati direttamente dal pubblico sul sito www.leavventuredipaco.com.

La scatola più gettonata è stata quella di Giuseppe Stampone intitolata “L’ABC del Bel Paese” (foto in apertura). L’artista abruzzese ha così ha commentato la vittoria: «L’aver partecipato a un progetto del genere è più importante di qualsiasi mostra in un museo. Oggi l’opera “soffre” se resta unicamente nel circuito dell’arte, per questo uno degli obiettivi nella ricerca artistica resta sempre la fruizione dell’arte contemporanea su larga scala».

Secondo in classifica, a pochissima distanza di voti, il pacco di Silvia Camporesi, che riprende un’immagine liberamente tratta dall’ultima scena di Zabriskie Point di Antonioni: una colorata esplosione di abiti e oggetti e, quindi, di storie di varia umanità, quelle che ogni pacco in viaggio per il mondo potrebbe celare dentro di sé.

La Belle Haleine

Cos’hanno in comune lo Chanel N° 5 e la storia dell’arte? Una bottiglia di profumo può essere una scultura? L’Eau de Voilette più costosa del mondo è un gioco di parole? Viaggio nelle bizzarrie e nei paradossi tra arte del profumo e profumo d’arte.

Marco Senaldi

Come può un profumo diventare un’opera d’arte? Come può qualcosa di invisibile come un aroma diventare il soggetto di un oggetto fatto per gli occhi? Il capostipite è con ogni probabilità lo Chanel N° 5, a torto ritenuto un “classico”, mentre invece fu piuttosto un artefatto “rivoluzionario”, nato non a caso nel pieno dei “ruggenti Anni Venti” (1921) dalla creatività di Coco Chanel, amica di artisti come Picasso, Claudel, Stravinsky e diventato solo più tardi una sorta di must have, un irrinunciabile punto di riferimento anche per chi non lo ha mai comprato né indossato.

Non a caso, negli anni ’80, cioè in un decennio in cui vengono ripresi e riletti certi stilemi fashion che avevano avuto la loro origine nella mitica Jazz Age, l’effige dello Chanel viene ripresa in pieno: il gran sacerdote di questa neo- iconofilia consumista, cioè Andy Warhol, su suggerimento della galleria Feldman Fine Arts realizza infatti una serie di stampe dedicate ai miti moderni, e non manca di inserire il N°5.

La spoglia, razionalista, bottiglia in stile Decò acquista, nella versione Warhol, una nuova dimensione: resa trasparente e quasi evanescente, puro profilo campeggiante sopra colori innaturali, quasi televisivi (Warhol sosteneva che l’idea delle serigrafie a colori saturi gli era venuta osservando un televisore fuori sintonia), la serie di stampe warholiane sublima l’oggetto oltre il suo significato di merce di consumo: spettrale immagine di se stesso, l’enorme Chanel incarna un mito sempre al di là delle nostre possibilità di consumarlo, perennemente desiderabile e eternamente inossidabile, una sorta – per parafrasare Oscar Wilde – di “icona senza enigma”.

Per ironia della sorte, o meglio della storia, più o meno negli stessi anni, un esponente sopravvissuto della stagione delle avanguardie storiche, cioè Salvador Dalì (il quale peraltro, con il suo istrionismo e le sue muse eccentriche, come Amanda Lear, fu il maestro segreto dello stravagante stile warholiano) disegnò anch’egli il suo profumo personale.

Da allora il Dalì Perfume, risalente al 1983, contenuto in una bottiglia a forma di labbra col tappo-naso, come se fosse il frammento di una statua antica è diventato anche lui un classico a modo suo. Il profumo daliniano si propone come un piccolo multiplo: in effetti, il contenitore è quasi una scultura, e l’impronta del genio catalano è assolutamente inconfondibile. Le labbra carnose sono la citazione di una citazione: non possono che richiamare il celebre divano a forma di labbra degli anni ’30 – del resto a sua volta ispirato alle carnose labbra cinematografiche di Mae West, la famosa pin up e attrice americana. Ma tutto l’insieme della boccetta crea una tipica immagine doppia à la Dalì: osservandola infatti, la sua silhouette si trascina dietro l’immagine in negativo del volto a cui naso e bocca dovrebbero appartenere, con uno straordinario effetto ipnotico.

Da allora il Dalì Perfume, risalente al 1983, contenuto in una bottiglia a forma di labbra col tappo-naso, come se fosse il frammento di una statua antica è diventato anche lui un classico a modo suo. Il profumo daliniano si propone come un piccolo multiplo: in effetti, il contenitore è quasi una scultura, e l’impronta del genio catalano è assolutamente inconfondibile. Le labbra carnose sono la citazione di una citazione: non possono che richiamare il celebre divano a forma di labbra degli anni ’30 – del resto a sua volta ispirato alle carnose labbra cinematografiche di Mae West, la famosa pin up e attrice americana. Ma tutto l’insieme della boccetta crea una tipica immagine doppia à la Dalì: osservandola infatti, la sua silhouette si trascina dietro l’immagine in negativo del volto a cui naso e bocca dovrebbero appartenere, con uno straordinario effetto ipnotico.

Ma la fascinazione degli artisti per l’universo del profumo, per le allusioni che esso dischiude, per le forme di cui una cosa tanto impalpabile si avvolge concretamente, risalgono quasi agli stessi anni in cui Coco creava il N°5 come un’opera d’arte.

Celebre ad esempio è il ready-made assistito Eau de Voilette, firmato, sempre nel 1921, da Marcel Duchamp, e che per realizzarlo si servì di un’autentica bottiglia di profumo Rigaud, di cui rifece l’etichetta e che poi inserì in una custodia ricoperta di velluto viola.

Celebre ad esempio è il ready-made assistito Eau de Voilette, firmato, sempre nel 1921, da Marcel Duchamp, e che per realizzarlo si servì di un’autentica bottiglia di profumo Rigaud, di cui rifece l’etichetta e che poi inserì in una custodia ricoperta di velluto viola.

Sull’etichetta si scorge il volto dello stesso Duchamp, ritratto da Man Ray en travesti, cioè nelle sembianze del suo alter ego femmina, Rrose Sélavy (sull’etichetta, infatti, compaiono le iniziali R S).

Il titolo stesso è un rompicapo: anziché Eau de Toilette, come ci si aspetterebbe, troviamo una Eau che però non è nemmeno “de Violette”, come ci aspetterebbe con riferimento all’essenza – ma “de Voilette” come se ci fosse un errore (il tutto sarebbe un oscuro riferimento alla poesia di Rimbaud Les Voyelles, in cui la O è della “viola”).

Più oscuro ancora è il senso del gioco di parole sottostante l’immagine di Duchamp: Belle Haleine, che fa pensare a “Belle Héléne”, ma con una storpiatura significativa: “de longue haleine” in francese significa “di lungo respiro”, ma per Duchamp, appassionato delle cose impalpabili che lui definiva “infrasottili” (“inframince”), l’aria, il respiro, l’alito, il fumo, il profumo, ecc. ecc., erano dimensioni artistiche tanto trascurate quanto essenziali – al punto che a un intervistatore che gli chiedeva cosa facesse per vivere, rispose: “Sono un réspirateur, un respiratore, non le basta?”.

Sarà per questi colpi di genio e di scena (tipicamente duchampiani), sarà perché degli esemplari di questo ready-made modificato se n’è avanzato solo uno – il fatto è che Eau de Voilette è diventato il profumo più costoso di sempre: e ci crediamo, se è vero che quest’unico esemplare (già appartenuto a Yves Saint-Laurent) è stato battuto in asta da Christie’s alla “sommetta” di 8,9 milioni di euro.

Una storia così avvincente non poteva lasciare indifferenti le giovani generazioni artistiche. Sedotto da Duchamp (o forse da Rrose Sélavy?) è stato il nostro Francesco Vezzoli. A distanza di quasi novant’anni, nel 2009 Vezzoli ha pensato di riproporre un profumo-opera che alludesse all’Eau duchampiana, intitolandolo però (concessione molto postmoderna) Greed, cioè Avidità.

La bottiglia è in pratica la stessa di quella di Duchamp, solo che al posto di Rrose compare Francesco/a, vagamente effemminato pure lui. La cosa però notevole è che Vezzoli ha commissionato un video pubblicitario come per il lancio di un profumo vero, anzi meglio: il corto infatti è firmato nientemeno che da Roman Polanski che dirige Nathalie Portman e Michelle William. Come dire: quello che conta ormai, lo sanno tutti, non è il profumo in sé, ma il “profumo del profumo”, la sua disincarnata esperienza mediale, ammantata dall’aroma inconfondibile del glamour spirante da glorie vecchie e nuove, purché hollywoodiane. Insomma, è il passo successivo alla glorificazione warholiana della merce: la glorificazione dell’immaginario.

La storia finisce qui? No, neanche per sogno, fare l’artista contemporaneo, dice qualcuno, significa spostare l’asticella dell’impossibile sempre una tacca più in alto. Si sarebbe tentati di dire che è quello che ha fato un altro artista italiano, Luca Vitone, alla Biennale di Venezia 2013.

Invitato al Padiglione Italia ha optato per una scelta estrema: portare un’opera “che non c’è”. Dovendo dialogare (questo il concept curatoriale) con le fotografie del grande Luigi Ghirri, Vitone ha pensato di giocare la sua partita senza scendere sul terreno del visibile ma dell’olfattivo. Ha così installato nell’ambiente un odore, che “ti piace alla prima annusata, ma poi diventa sgradevole, pizzica in gola, fa venire voglia di deglutire” come ha dichiarato lui stesso. Un odore che ne ricorda un altro, stavolta tutt’altro che glamour: l’odore dell’eternit. Benché impalpabile dunque, l’opera di Vitone parla di uno degli eventi più tragici della nostra storia recente e per poter raggiungere questo risultato l’artista ha dovuto rivolgersi al “naso” Maria Candida Gentile.

A dimostrazione che anche un profumo può far pensar e portare la mente lontano, molto lontano…

Cassette (d’artista) e Bollicine

Fondata nel 1729, Ruinart è la più antica maison di champagne al mondo.

La prima che per invecchiare i suoi vini ha utilizzato profonde e antiche cave di pietra scavate sotto la città di Reims. La prima a custodire, dalla fine del XVIII secolo, le bottiglie in scatole di legno e la prima a riproporre l’uso della bottiglia a bulbo.

Con questi presupposti il designer olandese Piet Hein Eek ha creato le casse in legno per il Blanc de Blancs de Ruinart.

Ovviamente seguendo il suo stile nordico e molto “eco-chic”.

Per evitare inutile spreco di materiali e ottimizzare il trasporto riducendo al massimo l’impatto ambientale, ha ideato e realizzato uno scrigno trapezoidale la cui sagoma è stata idealmente ritagliata, con una serie di tangenti minimali, sullo spazio fisico occupato dalla bottiglia.

Ne è derivata una cassetta tronco-piramidale che – oltre ad assolvere la funzione di vero e proprio packaging “d’artista” – avendo una forma che ricorda le chiavi di volta utilizzate nei portali, come fosse un elemento architettonico ricorrente (o come un pezzo del “Lego”) può essere impilata in modo molto compatto e usata per comporre grandiose e scenografiche istallazioni.

Secondo il tipico approccio di Eek, il legno delle casse è riciclato, ma per meglio riprendere i colori del Blanc de Blancs è stata scelta un’essenza di pino pazientemente selezionata nelle tonalità del grigio pallido, bianco e crema e poi trattata in superficie con lacche che ne impreziosiscono la finitura. Ogni cofanetto è stato realizzato a mano negli atelier di Piet Hein Eek, a Geldrop, nei pressi di Eindhoven, ed è firmato e numerato così da diventare unico, come la bottiglia che contiene.

La vorresti una borsa così?

Sempre e ovunque presenti, tra luci e ombre, le buste di plastica sono l’ultimo simbolo della nostra società globalizzata. Ora anche in un museo. Shopping bag come non si erano mai viste, tra arte, sostenibilità e design una mostra che induce alla riflessione.

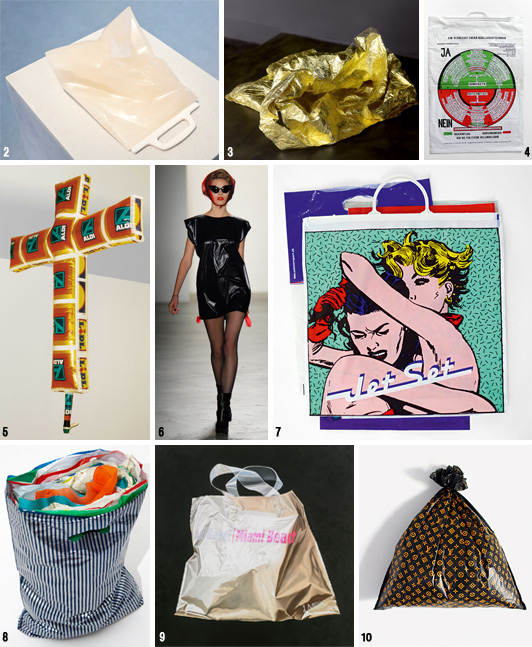

Quella che si è appena conclusa al mudac – musée de design et d’arts appliqués contemporains di Losanna è una mostra che, contrapponendo storie di vita quotidiana con l’arte e il design, ci rivela come l’umile shopping bag possa diventare anche oggetto del desiderio.

Composta da una trentina di opere, l’esposizione riunisce designer e artisti internazionali e mette in evidenza la storia – le storie – del sacchetto di plastica attraverso la lente della cultura, dell’estetica e della politica.

Packaging di culto o spazzatura, riverita o disprezzata, la busta di plastica (per i romagnoli “sportina”), divide le opinioni e rivela il comportamento consumistico di chi la sta usando.

Se da un lato per i contenuti grafici e comunicativi e per la sua forza iconica può rafforzare il nostro status o la nostra identità, dall’altro, il suo utilizzo smodato e improprio (specialmente per quanto riguarda lo smaltimento) causa problematiche di degrado ambientale che non possono più essere ignorate.

E così, grazie a cortometraggi e dibattiti sulle alternative possibili e sull’evoluzione dei materiali, e attraverso installazioni, sculture, fotografie, dipinti e oggetti – non solo opere contemporanee ma anche pezzi provenienti da collezioni private svizzere, come la borsa di Joseph Beuys realizzata nel 1972 per l’installazione Büro für Direkte Demokratie durch Volksabstimmung a Documenta Kassel – questa mostra, originale e ben costruita, ha saputo proporre un’indagine critica e approfondita su un imballaggio tanto banale quanto impossibile da ignorare.

1- View of the exhibition "Would You Like A Bag With That" ? Photograph © David Gagnebin-de Bons 2- Andreas Blank, Untitled, 2011, albâtre et marbre, 96.5 x 40x 32.5 cm Photographie © Michael Lio 3- Baptiste Debombourg et David Marin, Marx, 2013, sac plastique doré à la feuille d'or 24 carats, 40 x 25 x 25cm. Courtesy Galerie Patricia Dorfmann, Paris 4- Joseph Beuys, Bureau pour la démocratie directe par le vote populaire, Documenta Kassel, 1972. Coll. Ida-Marie Corell 5- Iskender Yediler, ALDIPLUSLIDL, 1998, sacs en plastique et sèche-cheveux. © Iskender Yediler 6-Jeremy Scott, collection Boudoir Bombshell, prêt-à-porter printemps-été 2011 Photographie © Randy Brooke 7-Jet Set © Coll. Museum für Gestaltung Zürich. Designsammlung. Zürcher Hochschule der Künste. 8-© Jörger-Stauss 9- Marie-Claire Baldenweg, Art Basel / Miami Beach, 2010, huile sur toile, 160 x 160 cm. © Marie-Claire Baldenweg 10- Ruben Verdu, Louis Vuitton Trash Bag, 2004, sérigraphie sur sac en plastique, 58 x 54 cm © Ruben Verdu 11 - HendrikKerstens, Bag2007

I’M Glam

A volte succede. Che l’alto e il basso e si tocchino, che il lusso e il mercato di massa si incrocino, che l’haute couture e il packaging si uniscano e producano valore. Succede, soprattutto quando i protagonisti della nuova edizione di Nivea Glam sono una crema cult e un couturier visionario come Antonio Marras.

Sonia Pedrazzini

Lo stile di Marras è inconfondibile, sia nel mondo della fashion – di cui rappresenta un caso unico in Italia per la sua idea di moda fantasiosa ed anticonformista – sia nelle altre attività culturali ed artistiche in cui questo infaticabile creativo si impegna costantemente.

Gli elementi chiave del suo lavoro sono il racconto, l’ornamento e il recupero della manualità artigiana.

Alla base di ogni collezione c’è sempre uno spunto narrativo, una storia, spesso incentrati su personaggi e vicende legati alla Sardegna, il luogo in cui ha scelto di vivere e lavorare, lontano dalle grandi città e dai centri più importanti del mercato economico.

I temi ricorrenti e più profondamente sentititi sono quelli dell’identità e della differenza, del viaggio, della nostalgia, della perdita, ma quello che poi dà voce alla forma dell’abito, il suo aspetto comunicativo, è l’ornamento, per il quale lo stilista dichiara una sfrenata passione. Grazie all’ornamento la forma può coinvolgerci emotivamente e fisicamente; da qui una moda, quella di Marras, prodiga di particolari e dettagli, opere sartoriali che richiedono tecniche di esecuzione straordinarie e che spesso fanno appello alla sapienza delle artigiane di Ittiri, depositarie della tradizione del ricamo sardo.

Racconto, ornamento, manualità artigiana.

Gli stessi ingredienti Marras ha usato per ridisegnare il packaging della “special edition” della crema Nivea.

Protagonista di questa storia è una figura femminile stilizzata, dall’aria retrò e dallo sguardo sognante, che cambia abito pagina dopo pagina, ma dagli oblò perforati fa sempre capolino la mitica creme, ridisegnata con maxi pois bianchi su fondo blu, finché, nell’ultima pagina, la Nivea-doll prende addirittura vita: si può infatti estrarre dal libro per giocare a vestirla come le bambole di carta di un tempo.

Il book è chiuso da un nastro di tela bordeaux ed è contenuto in una shopping bag in canvas ecrù, che sembra disegnata a mano. Il tutto ha un’aria estremamente raffinata ed artigianale, ed è prodotto in serie limitata, 2000 pezzi numerati posti in vendita al prezzo di 30 euro.

Una Nivea troppo costosa? Un accessorio Marras assai economico?

Non importa quale sia la risposta, in questo caso la favola è happy ending, perché sia il compenso dello stilista sia il ricavato delle vendite saranno devoluti a sostegno di un importante progetto di Emergency: la creazione di una corsia chirurgica pediatrica all’interno dell’ospedale di Lashkar-gah, in Afghanistan.

Antonio Marras, hai “vestito” con il tuo stile la confezione di un prodotto storico e popolarissimo come la crema Nivea. Puoi spiegarci come è nata questa collaborazione?

La proposta di inventare un’edizione limitata della ultra-famosa crema Nivea è arrivata esattamente un minuto dopo che mi ero ripromesso di non accettare più nessuna proposta di collaborazione, causa esubero di lavoro: ma la simpatia istintiva che si prova verso quella crema bianca, quell’immagine così familiare e quel profumo inconfondibile hanno fatto sì che, ancora una volta, non mantenessi l’ennesima promessa fatta a me stesso!

Per uno curioso e amante delle sfide come me era impossibile resistere alla tentazione di “dissacrare” questa vera, immutabile icona: esiste qualcuno al mondo che non conosca il barattolo di latta blu con la scritta bianca, da oltre 50 anni sempre lo stesso, presente in tutte le case del mondo? Non è un caso, infatti, che abbia voluto lavorare proprio sulla confezione più classica, escludendo da subito le versioni da borsetta, molto carine e pratiche, ma già troppo “fashion” e moderne rispetto al progetto che avevo in mente. La prima idea istintiva è stata quella di “sporcare” il rigore del monocolore blu con pois bianchi e con una textura densa al tatto: pensando ad una scatola che la contenesse, pian piano è venuta fuori l’idea di un libro-oggetto-bambola, che prende vita pagina per pagina. A progetto terminato, si potrebbe dire che il contenitore ha quasi preso il sopravvento rispetto all’oggetto originale su cui ci era stato chiesto di lavorare, tenendo conto anche del fatto che il tutto è contenuto in una shopping di tela ecrù con stampa effetto manuale.

Parlando di packaging più in generale, che significato ha per te la confezione nel sistema del gusto contemporaneo?

Per me, fondamentale! Mi è capitato di acquistare cose e oggetti solo perché completamente affascinato dall’involucro che li conteneva e totalmente disinteressato al contenuto… Del resto, da sempre pongo moltissima attenzione a tutto ciò che serve ad anticipare un argomento, a comunicare l’oggetto: fin dall’inizio ho investito molto, in termini non solo prettamente economici ma piuttosto di pensiero e di creatività, sugli inviti alle mie sfilate. Dal momento che tratto le mie collezioni come fossero storie da raccontare, le sfilate sono per me le sceneggiature del racconto e l’invito una sorta di introduzione. Lo stesso vale per il packaging.

Cos’è il lusso? Uno stile di vita, la qualità dei prodotti, uno stato mentale…

La parola lusso, presa in sé, non ha nessun significato: è un concetto troppo generico ed ampio per avere una valenza unica e comune. Il lusso inteso semplicemente come oggetto costoso mi sembra assai lontano dall’essere un fenomeno di massa, soprattutto in questi tempi decisamente di crisi: solo i palliativi del lusso possono essere così definiti.

Personalmente, il lusso a cui ambisco di più è il tempo: non il tempo libero, si badi bene, ma tempo per riuscire a fare tutte le cose che vorrei fare e a cui vorrei dedicarmi di più.

Sempre più spesso il mondo della moda dialoga con quello dell’arte contemporanea; come vedi questo rapporto considerando anche le tue dirette esperienze personali, come la collaborazione con artiste quali Maria Lai, Claudia Losi, Carol Rama e gli eventi che ogni anno crei in occasione di Trama Doppia?

Credo che, oggi, queste categorie andrebbero in parte ridefinite; non è più una questione di prestiti o di influenze reciproche, quello che accade è che i confini tra arte e moda diventano sempre più sfumati, al punto che esiste tutta una fascia di esperienze intermedie, difficili da classificare nell’uno o nell’altro dei due ambiti. Personalmente, ho sempre sentito forte la necessità e l’importanza di lavorare su spazi di autonomia creativa.

La libertà è un lusso che mi permetto, per creare qualcosa di trasversale alla moda, qualcosa che nasca da momenti di vita indipendenti, come nel caso dell’incontro con Maria Lai o con Carol Rama. La loro modalità corrisponde in modo naturale a ciò che ho sempre creato. Di sicuro sono uno che ha la fortuna di fare ciò che più ama: un mestiere che mi permette di mischiare tutto, abiti, musica, teatro, cinema …

Mi viene in mente un episodio che riguarda proprio Maria Lai. Una volta le dissi che avevo copiato un suo disegno. Mi ha risposto: “l’arte è un continuo rubare, non ti preoccupare, io rubo dappertutto. Nel momento in cui la rubi, l’opera diventa tua”: ecco, forse la relazione tra arte e moda potrebbe sintetizzarsi in questa immagine.

Secondo te, che ruolo ha assunto oggi la moda nella nostra società, e verso quali direzioni si sta evolvendo?

La moda è uno dei mezzi più efficaci che abbiamo per auto-rappresentarci, quindi svolge una funzione importantissima, anche se per la maggior parte delle persone, compresi ahimè coloro che reggono le sorti dell’economia nazionale, è un gesto frivolo e insignificante. Ci permette di segnalare appartenenze etniche, politiche, ideologiche, culturali; ma ci permette anche di giocare con le apparenze, di costruire e decostruire l’identità che vogliamo offrire allo sguardo degli altri. Più importante ancora, attraverso la moda possiamo elaborare simbolicamente il cambiamento, il tempo che passa, la realtà che si trasforma con ritmi sempre più accelerati. Possiamo accettare di lasciarci il passato alle spalle, di aprire la porta al presente, di guardare al futuro.

Data la situazione economica critica che stiamo attraversando, il bisogno di moda è destinato a far leva sempre più sulla richiesta di prodotti caratterizzati da vera identità ed unicità progettuale. Da questo punto di vista l’Italia al momento non regge il confronto con altre realtà nazionali, che hanno fatto della sperimentazione e dell’innovazione formale i loro punti di forza.

La possibilità di una crescita nel settore mi sembra quindi legata alla sua capacità di rinnovarsi potenziando la ricerca creativa.

È ciò che mi auguro per il bene di tutto il settore, e per il suo positivo sviluppo futuro.

Antoni Muntadas: il Packaging come Medium

Nelle opere dell’artista catalano il packaging è un contenitore di senso ma anche una sottile denuncia dell’universo consumista.

Marco Senaldi

L’interesse di Antoni Muntadas – catalano residente a New York, attivo come artista da oltre trent’anni, veterano di Documenta e di Biennali – è indirizzato verso quello che lui chiama, fin dagli anni 70, il “paesaggio mediale”, “the media landscape”. Con questo termine intende non tanto l’invadente presenza nel panorama urbano di schermi, videocamere, tabelloni pubblicitari, light-box, segnali luminosi, e via dicendo, quanto il fatto che la comunicazione di massa ha veramente eroso il significato di ogni altra forma comunicativa dall’orizzonte delle società avanzate.

Tutte le installazioni a cui Muntadas ha dato vita in questi anni, la maggior parte delle quali raccolte nella grande antologica Proyectos che la Fundaciòn Arte y Tecnologìa di Madrid gli ha dedicato nel 1998, parlano di questo: la sparizione del significato proprio nell’epoca in cui è diventato più facile trasmetterlo in ogni sua forma.

In This is not an Advertisement (“Questo non è uno slogan pubblicitario”), del 1985, ad esempio, egli ha usato il tabellone pubblicitario più famoso del mondo, quello in Times Square a New York, appunto per trasmettere la frase che dà il titolo all’opera – creando un evidente cortocicuito di senso. In un’altra installazione, Exhibition (1987), ha costruito una mostra perfettamente vuota, senza opere, esponendo le tipiche forme di installazione che si impiegano nell’allestimento di una mostra: le luci soffuse per i quadri a parete, il videoproiettore acceso per i video, il piedistallo per le sculture, il proiettore di diapositive per le fotografie, le bacheche illuminate per i disegni, ecc. È chiaro che con lavori come questo Muntadas ci dice come gran parte del fascino di cui godono le opere nei musei dipende non tanto dal loro contenuto – ormai secondario – quanto dall’eleganza con cui sono esposte.

Per Muntadas, nell’epoca dei mass-media succede davvero che il medium finisca per diventare il messaggio, che il contesto predomini sul testo, che la cornice diventi più importante del quadro e, alla fine, coincida con esso.

In questa direzione, non stupisce che questo artista abbia dedicato notevole attenzione al tema del packaging, non tanto come contenitore dominato dai segni della marca, o come veicolo pubblicitario, quanto come cornice che racchiude un contenuto su cui finisce per prevalere. D’altra parte la cornice, proprio come elemento che separa, che segna la differenza tra esterno e interno, tra contenuto e ambiente circostante, tra prodotto e consumo, è anche un concetto molto interessante perché può diventare a sua volta un tramite per nuovi e imprevisti significati.

Chiamato ad esempio a pensare un progetto di “public art” per lo spazio di arte contemporanea francese La Maison du Rhone, Muntadas ha rinunciato a grandi installazioni per le strade o le piazze della città, a favore di un intervento molto più “modesto” ma anche a grande diffusione nella vita pubblica locale, ossia la messa in produzione di una bottiglia (a tiratura illimitata, quindi non da prendersi come “multiplo d’artista”) che recava l’immagine a rilievo della stessa Maison. «In fondo – dice lui stesso – il Museo non è forse una forma di packaging?».

Ma l’opera che più lascia sorpresi per la sua scarna semplicità risale al 1987 e si intitola Natura Morta Generica. In sostanza si tratta dell’esposizione, sugli scaffali della galleria parigina Gabrielle Maubrie, di una serie di prodotti confezionati, e dei loro “ritratti fotografici”, proprio come se fossero pezzi d’arte. Il fatto che i prodotti scelti non riportassero sulla veste grafica esterna, rigorosamente in bianco e nero, nient’altro che il nome del loro contenuto, dà senza dubbio a tutta l’installazione il tono, quasi raffinato ed elegante, di un’abile costruzione “concettuale”.

L’artista stesso (che abbiamo incontrato in occasione di un workshop a Torino) spiega che si trattava semplicemente di merci realmente esistenti comperate in alcuni hard discount che le vendevano in quella forma evidentemente per recuperare margini sul costo del packaging e del graphic-design dell’imballaggio.

“Io sono più interessato a questo tipo di approccio culturale sui dettagli, che alle grandi teorie”, dice, e conferma che l’opera sulla natura morta faceva in effetti parte di un progetto più ampio sulla “genericità”, ossia su quegli oggetti, fatti o significati che, per abitudine o debolezza abbiamo smesso di considerare “specifici” cioè degni di attenzione.

«In Natura Morta Generica c’era un po’ un riferimento alla Merda d’Artista di Piero Manzoni, ma anche alle tele spagnole di bodegones [quadri barocchi di caraffe e bottiglie]; l’idea era quella di un prodotto anonimo che, se non diventa originale, assume un’altra presenza, cambiando un po’ il contesto».

Tramite la messa in bella mostra della merce nella sua forma “generica”, e perciò, anche se imballata, totalmente spoglia di segni, lo spettatore è condotto a riflessioni contrastanti sullo statuto degli oggetti e sul proprio desiderio in quanto consumatore. Da un lato, la merce, svestita dagli abiti sgargianti con cui la si incontra solitamente sugli scaffali dei supermercati appare grigia, monotona e quasi triste, priva di quell’appeal seducente a cui siamo ormai da troppo tempo abituati. Dall’altro, esposta così, nell’aristocratica cornice di una galleria d’arte alla moda in una città europea come Parigi, acquista un plusvalore, un’aura di artisticità, che dà alla sua modesta veste grafica un senso di metafisica astrazione.

Su tutto, in Natura Morta Generica vince l’estrema pulizia formale che rimanda non a caso alle antiche nature morte spagnole del XVII secolo, insieme a una compostezza quasi morandiana – cose molto belle, che non cancellano però la sottile denuncia della frenesia consumista che caratterizza il nostro rapporto con gli oggetti in questo passaggio di secolo.

«Non amo molto il packaging, sono abbastanza anti-consumista… Se devo comprare qualche cosa divento super-nervoso. La cosa che mi ha sempre sorpreso negli USA è che la gente si trova per andare a “fare shopping” insieme, come un fatto socializzante; ma anche in Spagna si sente dire “vamos de compras” (andiamo a far compere)» dice nel suo italo-spagnolo da artista semi-nomade.

«Non mi piace neanche collezionare oggetti. L’unica cosa che ho collezionato per anni – e ne ho veramente tanti – sono quei fogli messi sull’aereo con le istruzioni per come salvarti. È una cosa che nessuno legge. Strano, perché dovrebbe servire a salvarti – nel caso succeda qualcosa sicuramente uno si darebbe dello stupido per non aver letto le istruzioni. È divertente perché è un oggetto basato sulle figure, ma, anche se il messaggio è sempre uguale, il disegno cambia; ogni Paese e ogni compagnia aerea lo interpreta in modo diverso, Lufthansa è differente da Iberia, Quantas da Alitalia, eccetera. Dà molti riferimenti sulla cultura del Paese da cui proviene; però, anche se il disegno vorrebbe essere generico e chiaro, il fatto è che anche la “chiarezza” è un concetto che cambia – in alcuni casi, per certi Paesi come la Corea o il Giappone, è addirittura barocco. Così, l’ho utilizzato per il lavoro sulla traduzione a cui sto lavorando – On Translation – un work in progress che proseguo dal 1997.

Quello che mi interessa è appunto questo rapporto fra lo standardizzato e lo specifico.

Sto anche facendo un lavoro per Barcellona, sul merchandising museale di Mirò. La Càixa, ad esempio, una grossa banca spagnola con un intenso programma culturale, ha preso il suo logo da un segno di Mirò, così anche la Iberia Airlines, e anche l’Ente per il turismo spagnolo, per le sue pubblicità.

E alla Fundaciòn Mirò è tutto un merchandising che va dai piatti

alle t-shirt, dalle calze all’underwear! Poi, quando sono stato a Cuba, per la Bienal de Havana, ho visto che è successo lo stesso con Che Guevara… In Spagna hanno messo il merchandising nel museo, là hanno usato tutto il Paese!».

Le chiacchiere amabilmente intelligenti di Muntadas fanno pensare… Forse che anche gli Stati, i Paesi e le Nazioni si stiano trasformando in giganteschi packaging, con i loro bravi logo colorati e le istruzioni per l’uso, senza che noi, genericamente disattenti, nemmeno ce ne accorgiamo?

La Regina dei Rifiuti

Nel lavoro artistico di Enrica Borghi scarti e rifiuti sono

il materiale prosaico da cui nasce la poesia di opere magiche.

Federica Bianconi

Enrica Borghi, 35 anni, Regina del Riciclo, inizia l’attività artistica elaborando installazioni con materiali di recupero attinti dall’universo femminile (unghie finte, bigodini, ornamenti vari) e/o domestico (sacchetti della spesa, plexiglass, etichette e imballaggi, bottiglie vuote…).

Nel 1995 espone elaborati abiti femminili e la serie delle Veneri alla Galleria Peola di Torino, poi, nel 1997 partecipa alla collettiva curata da Lea Vergine Quando i rifiuti diventano arte presso il Museo d’Arte contemporanea di Rovereto. Nel 1999 realizza la Regina al Museo d’Arte contemporanea di Rivoli; il suo lavoro è presentato al Mamac di Nizza fino al 30 ottobre 2005). Con un progetto ambizioso in corso: un luogo in cui realizzare i sogni, l’Asilo Bianco – un antico palazzo vicino al Lago d’Orta.

Lo scopo: rappresentare attraverso le diverse tonalità del bianco, attraverso le cadenze e le eco temporali dei fiori, delle nubi e dei sorrisi, gli eterni finiti della vita umana…

Riciclo, manipolazione, combinazione, ripetizione, pastiche, metamorfosi, magia… Nella tua opera differenti nozioni confluiscono in progetti complessi. Questi sistemi, dinamici e poetici, quanto si allontanano dal materiale recuperato, inteso elemento base dell’opera?

Riciclo e manipolazione… credo molto alle potenzialità degli oggetti scartati. Non solo nella pattumiera ma anche nella società. Mi piace guardare quello che la gente definisce inutile e a cui dichiara una fine di destinazione d’uso. La mia manualità, il tempo interminabile che dedico nel riassemblare gli scarti è il tempo della riflessione, della trasformazione magica in cui tutto può essere reintegrato, rigenerato. Le mie installazioni subiscono realmente una metamorfosi dell’oggetto… Sposto l’attenzione, la tensione nel punto in cui l’oggetto non è più riconoscibile… Viene letto con una identità completamente nuova e magnifica. Nel caso del Mandala per esempio assemblo migliaia e migliaia di tappi di plastica in modo geometricamente perfetto, come un intarsio prezioso oppure un tappeto arabo… il lavoro procede per due tre giorni e poi, a fine mostra si distrugge tutto per essere ricomposto nuovamente. L’idea che questa perfezione geometrica sia liquida e instabile, riproponibile in migliaia di forme e possibilità mi anima e mi dona l’energia per ripetere all’infinito questi schemi… Se da una parte mi interessa l’aspetto fabulistico dall’altra è intrinseco l’aspetto non solo ecologista-ambientale ma anche sottilmente sociale… L’idea che esistano non solo cose ma pensieri, uomini, ideologie che vengono scartati, ritenuto fuori moda, fuori tempo… destinate a non avere più una seconda possibilità per essere nuovamente interpretati… questo mi stimola e mi crea la forza per continuare nella mia ricerca senza fine…

Che valenza ha il singolo oggetto e quale plusvalore dà la capacità di intuire l’aspetto soft di un materiale, destabilizzarlo e liberarne la potenzialità espressiva? Quanto viene ri-pescato e quanto ri-pensato?

Un oggetto preso singolarmente, destinato allo scarto mi interessa proprio in quanto nato e pensato per essere usato e gettato velocemente. Penso appunto a tutti i packaging seduttivi e colorati… L’idea di accumularli e ripensarli mi viene suggerita dall’oggetto stesso, dalla sua forma, dalla costituzione chimica intrinseca nel materiale. Per esempio le bottiglie di PET immediatamente mi hanno fatto pensare al vetro, e per esempio la loro malleabilità al calore ha esaltato le infinite possibilità operative.

La merce che compro mi dona sempre un senso di insicurezza… anche quello che mangio, tutto ciò che viene consumato, divorato, eliminato, mi crea una forte instabilità e forse per questo decido di rinchiudermi in studio e ricucire questa ferita per ore ed ore…

Che scontro o complicità hai con le cose? Ti capita di percepire subito che un materiale è incapace di partecipare al progetto, oppure versatile, aperto, svincolato dalla sola dimensione fisica e funzionale? Quali oggetti sono inavvicinabili al tuo lavoro?

Gli oggetti inavvicinabili nel mio percorso? Bella domanda… Sicuramente quelli poco sintetici, chimici, che non hanno skin, seduzione. Non è matematico che un materiale oppure un oggetto non comunichino con il mio lavoro, a volte deve semplicemente trascorrere del tempo. Non sempre sono in grado di cogliere le potenzialità di un materiale o di uno strumento che mi permette di lavorare, trasformare un materiale. In alcuni casi sono i materiali stessi a suggerirmi emozioni, creazioni ed accumulazioni… in altri casi lascio che l’interesse verso la confezione si sedimenti per riaffiorare caricato di un nuovo valore.

Sei semplicemente sensibile alle tematiche ambientali o hai ossessioni e manie ecologiche?

Sono una normale cittadina che esegue la raccolta differenziata, cerco senza ossessioni di inquinare il meno possibile e di fare una vita sana ed equilibrata. Ho scelto con il mio compagno Davide di vivere in una zona collinare abbandonando la frenesia della città, consapevole anche di affrontare alcune difficoltà per il mio lavoro… ho scelto di non essere al centro del dibattito… ma oggi il tema della centralità è molto discusso e forse il glocal è molto presente anche in questo piccolo paese.

Che ruolo ha la manualità e la tecnica nella definizione dell’opera? Hai collaboratori che ti aiutano nella realizzazione delle tue installazioni?

Il ruolo della manualità è determinante nel mio lavoro. È proprio attraverso il lavoro lento e maniacale che riesco a ricreare le magie. Gli abiti del ’96 eseguiti con sacchetti tagliati e annodati erano intrecciati a maglia, ed è tenendo fede allo spirito della manualità femminile che procedo nella mia ricerca. Il tempo esce dalla frenesia isterica e diviene un fuori luogo, un tempo recuperato dal consumismo dell’usa e getta da cui sono tanto sedotta. Durante l’esecuzioni di installazioni importanti mi aiutano spesso dei collaboratori ma anche degli studenti dell’Accademia o del Liceo Artistico. L’aspetto dell’arte contemporanea come esperienza didattica e momento collettivo condiviso è determinante nel mio lavoro… diviene un rituale collettivo.

Mi racconti la tua magia meglio riuscita?

La mia opera meglio riuscita credo sia La Regina di Rivoli. Ho assemblato circa 10.000 bottiglie di plastica trasparente, di scarto aziendale. Mi ha aiutato tutto il Dipartimento Didattico del Museo e molti studenti ed è stata realizzata all’interno della stanza dove poi abbiamo installato l’opera. Anche in questo caso, come succede sempre nel mio lavoro, il progetto di un’installazione per i bambini e l’idea di lavorare all’interno di un castello mi hanno suggerito l’idea di una Regina… proprio quella delle fiabe, come un sogno, un’apparizione trasparente ed impalpabile… Anche la sala molto grande mi ha suggerito di lavorare con un fuori scala enfatizzato.

Quando fai shopping cerchi il brand, il packaging accattivante o preferisci il prodotto anonimo? Ti capita di comprare qualcosa solo per la confezione? E conservarla per una tua opera?

I supermercati o i grandi magazzini in genere mi provocano una sensazione ibrida di nausea e seduzione che spesso vorrei ribaltare nel mio lavoro. Amo frequentare i supermercati, osservare la merce come un investigatore privato… leggere le avvertenze, controllare i loghi, i colori. Compro quasi esclusivamente per la confezione e mai per il contenuto… quando sono all’estero mi piace impossessarmi di tutto ciò che non viene commercializzato in Italia, colori di bottiglie di plastica, confezioni essenzialmente di tipo plastico, dal sacchetto al contenitore tridimensionale… Logicamente conservo e accatasto gli scarti che potrebbero servirmi per qualche lavoro… a volte restano accatastati per due, tre anni per riaffiorare come piccole magie.

Quanto del tuo mondo privato e dei tuoi sogni si è realizzato nell’arte? Hai nuovi progetti in programma presso gallerie e musei?

Moltissimo, ho potuto diventare una Regina in un mondo di rifiuti… Comunque di un regno che nessuno voleva… Ho potuto avere abiti e gioielli preziosi, di plastica riciclata ma comunque unici: un chilometro di via luminosa con fiocchi di neve giganti come mongolfiere, magie luminose, stanze da mille e una notte. L’arte mi permette di avere quella famosa bacchetta magica che tutti da bambini vorremmo avere.

Mi racconti qualcosa dell’attuale lavoro al Musée d’Art moderne et d’Art contemporaine di Nizza?

La mostra presso il Mamac di Nizza è costituita con un materiale nuovo nel mio percorso di ricerca ed è stato realizzato appositamente per questa mostra. Ho visitato alcuni anni fa una industria di pellicole di alluminio e ne sono rimasta folgorata… Spesso mi sono impadronita di carte dei cioccolatini come feticci, ma vista in quantità industriali è stata un’apparizione. Subito ho pensato che prima o poi avrei utilizzato questo materiale così incredibile. La seduzione subita da questo materiale è veramente entusiasmante, l’argento, il cangiante, colori opachi, lucidi e satinati come stoffe, sete preziose. Visitando il museo di Nizza ho deciso che finalmente questo materiale poteva coincidere con il luogo, l’atmosfera ed il concetto che volevo analizzare. In una parete del Mamac ho installato circa 12.000 palline avvolte in carte di alluminio colorato e assemblate tra loro fino a comporre un decoro ad arabesco. L’idea di contaminazione arabeggiante si ripete nei tappeti installati a terra e a muro. Sono realizzati attorcigliando la pellicola in lunghe stringhe che vengono incollate in modo spiraliforme dal centro verso l’esterno. Il tema quindi è la linea curva, un rimando al Liberty, alla Belle Epoque e al ricordo sedimentato della Costa Azzurra: luccichio e bagliori preziosi, il mare… A completare l’installazione una camera completamente rivestita di alluminio blu, con una coperta di sei metri in cui sono state posizionate, intrecciate, aggrovigliate migliaia e migliaia di rose blu. Eseguite tutte manualmente, come le 12.000 palline accartocciate. I fiori mi suggerivano la realizzazione di fiori di carta votivi, ma anche il sapore decadente di fine ottocento… una sensazione sospesa tra effetto claustrofobico e seduzione. Dall’armadio pure sbucano cascate di rose, dal lampadario, sul tavolo e dal comodino, ancora una linea sottile, ossessione di un materiale ma rilettura fuorviante del medesimo.

Federica Bianconi è architetto e si occupa di allestimento di spazi espositivi e commerciali; ha curato mostre di arte contemporanea e collabora a riviste di settore.